![]()

– Há spoilers.

Fracasso de bilheteria e recebido de forma muito reticente pela crítica quando originalmente lançado, Blade Runner é um filme que, muito provavelmente, não agradará mesmo todo mundo e não porque ele seja particularmente complexo ou hermético, pois não é. O trabalho neo noir de Ridley Scott, queira ou não, em uma primeira análise, foca principalmente na estética, relegando a história para o segundo plano, o que acaba levando a um perceptível, ainda que não completamente procedente, subdesenvolvimento de todos os personagens, inclusive Rick Deckard, vivido por Harrison Ford.

Mas, com o tempo, a obra ganhou o status de cult, abrindo espaço para o lançamento de outras versões, especialmente depois do vazamento do cobiçado Workprint (usado como teste de audiência em Denver e Dallas em 1982 – reprovado, vale dizer – e projetado em 1990 e 1991 em Los Angeles e São Francisco como uma versão não autorizada do diretor), e não sem razão, pois as sutilezas das temáticas trabalhadas na projeção exigem paciência de quem assiste. E, muito do que contribui para essa veneração ao filme em diversos círculos de cinéfilos é justamente essa preocupação incessante de Scott com a estética de Blade Runner, algo que, arriscaria dizer, é de fato hipnotizante e a verdadeira alma da fita, carregando visualmente as diversas temáticas filosóficas que aborda de maneira adulta e completa sem, porém, descarrilar para o didatismo, ainda que com escorregões aqui e ali.

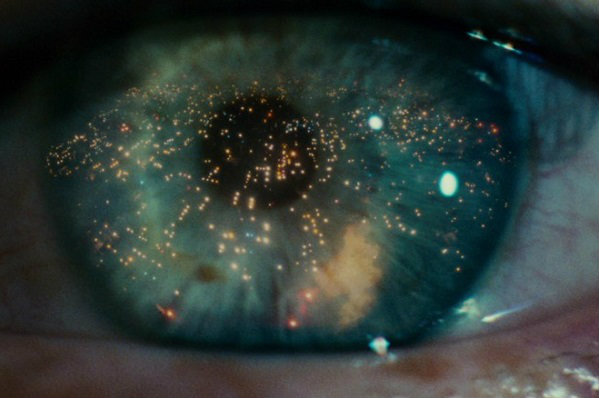

Afinal, se pararmos mesmo para pensar, além de uma forte discussão sobre a ética do homem agir como Deus e sobre a mortalidade, elementos intrinsecamente ligados à trama do grupo de androides – chamados de replicantes – liderados por Roy Batty (Rutger Hauer) que vem ilegalmente para a Terra e que é caçado por Deckard, tirado de sua aposentadoria como blade runner, a percepção visual sobre o mundo é algo que vai ocupando espaço cada vez maior na narrativa. Vemos desde o close-up extremo em um olho observando a cidade pontilhada por luzes como se fosse uma galáxia logo no início da projeção, até o inspirado solilóquio final de Batty, cuja versão que vemos no filme partiu de improviso de Hauer e que lida com experiências visuais dele pela galáxia, mais ricas em quatro anos – o tempo padrão de vida dos replicantes – do que uma vida inteira de humanos “normais”:

I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.

Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Órion. Eu vi raios-c brilharem na escuridão próximos ao Portão de Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer.

Basta reparar na importância dos olhos nesse pequeno e inesquecível texto – seen, watched, tears – e em diversos momentos da projeção como, por exemplo, na sequência em que Batty e Leon (Brion James) fazem uma visita a Hannibal Chew (James Hong), especializado em olhos de androides, nos óculos “fundo de garrafa” do Dr. Eldon Tyrell (Joe Turkel), morto “por via ocular” por Batty, na tentativa de Leon de matar Deckard justamente enfiando os dedos em seus olhos, na sequência da amplificação da fotografia no apartamento de Deckard, no teste Voight-Kampff de detecção de replicantes e, claro, no tom alaranjado fantasmagórico dos olhos dos seres artificiais. Se os olhos são a janela da alma, então fica a pergunta que também flutua em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, romance de Philip K. Dick que inspirou o filme: o que nos faz humanos?

Portanto, voltando ao ponto, as temáticas principais ganham um sub-texto de percepção do mundo pelos mais diversos pontos-de-vista que justificam e fundamentam atos dos mais diferentes, tornando a estética de Scott, que trabalhou com o design de produção de Lawrence G. Paull, direção de arte de David L. Snyder e fotografia de Jordan Cronenweth, em algo realmente marcante, mais ainda do que ele famosamente apresentara em Alien, O Oitavo Passageiro alguns anos antes. É um daqueles filmes que o espectador, mesmo eventualmente não o apreciando, também não conseguirá esquecê-lo e mais ainda quando perceber o quanto esse visual bebe de clássicos imortais como Metrópolis (toda a Los Angeles que vemos aqui é retirada quase que integralmente da cidade do clássico de Fritz Lang), Relíquia Macabra (o chiaroscuro, o protagonista-narrador de poucas palavras e sobretudo) e de fontes diversas como o famoso quadro Nighthawks, de Edward Hopper e o visual marcante da revista francesa Heavy Metal (originalmente Métal Hurlant). Além disso, a pegada noir tem um estilo visual tirado da páginas de Raymond Chandler (Deckard é, essencialmente, a versão futurista de Philip Marlowe e de suas diversas contrapartidas cinematográficas), além das camadas cyberpunk que entulham cada esquina dessa Los Angeles confusamente cosmopolita, inescapavelmente suja, sempre escura, artificialmente iluminada e eternamente chuvosa.

Deckard, mais do que um protagonista, é, essencialmente, o veículo pelo qual a história é contada. Muito reclamam – inclusive o próprio Harrison Ford – da narração em off, mas ela empresta um charme noir à fita, como se fosse uma última peça necessária à pegada cinquestista da obra. Claro, se espremermos, talvez com exceção da primeira fala – They don’t advertise for killers in the newspaper. That was my profession. Ex-cop. Ex-blade runner. Ex-killer. – todas as demais ou são informações inúteis (como o apelido de Deckard por sua esposa) ou explicações dolorosamente óbvias do que acabamos de assistir (o porquê do apelido skin-jobs que o chefe Bryant, vivido por M. Emmet Walsh, dá aos replicantes ou a explicação do porquê Gaff, vivido pelo silencioso e ameaçador Edward James Olmos não ter matado Rachel, a femme fatale vivida por Sean Young). No entanto, elas são esporádicas demais e curtas demais para realmente atrapalhar ou de alguma forma macular a progressão narrativa. Elas poderiam não existir? Sim, claro, e a versões posteriores do filme já provaram isso, mas sua presença, nas versões originais, de maneira alguma diminuem a experiência.

Sobre o desenvolvimento dos personagens, é comum a reclamação de que pouco sabemos sobre eles e que todos são, em sua essência, desagradáveis. A questão é que a atmosfera opressora que Scott cria em Blade Runner exige personagens assim, especialmente se, mais uma vez, levarmos em conta as fontes inspiradoras do filme. Deckard é o policial solitário e rabugento por excelência que, aqui, tem uma camada importante e que poucos levam em consideração: ele se aposentou por começar a ter sentimentos sobre as vítimas que fazia. Reparem que suas vítimas eram todas (ou pelo menos quase todas) sintéticas, não mais do que robôs escravos à serviço do homem em colônias fora da Terra. Mesmo assim, ele desenvolveu sentimentos – remorso, arrependimento – que desembocam em sua paixão imediata e de certa forma clichê por outro personagem arquetípico de filmes assim: a bela mulher misteriosa de poucas palavras. Mas, mesmo Rachael ganha outras camadas. Ela é uma replicante inicialmente sem consciência de sua natureza e é sua ligação com Deckard que abre espaço para a dolorosa revelação que vem com a possibilidade de ela ter um tempo extremamente finito de vida, tempo esse determinado justamente para que os replicantes não desenvolvessem sentimentos.

Há uma perfeita circularidade entre a busca de Deckard e Rachael por propósito e por amor (ou mesmo apenas paixão incontida, algo que os ajuda a sentir humanos, lá no fundo) com a busca de Batty e seu grupo basicamente pelas mesmas coisas, talvez substituindo o amor por toda a pletora de sentimentos humanos que eles começaram a desenvolver e a demonstrar. Diferente de Rachael, Batty, Leon, Zhora (Joanna Cassidy) e Pris (Daryl Hannah) têm plena consciência de sua natureza e finitude e, tendo visto o que viram, querem mais tempo para processar tudo aquilo, para se desenvolver e precisam, portanto, encontrar-se com seu criador, aqui representado pela figura de Tyrell, um faraó em sua pirâmide de vidro e luz.

E, em cima disso tudo, há claro, as inescapáveis metáforas religiosas. Tyrell como Deus, como Criador e os replicantes como suas criações largadas ao “deus dará” são as mais óbvias. Zhora, que inclusive tem o sobrenome Salomé, tem uma cobra artificial como mascote, em uma representação de sua queda do Paraíso até porque é a escama do animal que leva Deckard até ela (e sua morte se dá com dois tiros, um de cada lado de suas costas, representando “asas” arrancadas).

Mas a mais intrigante metáfora bíblica fica mesmo com Roy Batty. Podemos considerá-lo de duas formas que não são necessariamente excludentes (apesar da heresia contida na afirmação): ele pode ao mesmo tempo ser visto como o Diabo, o anjo caído, e Jesus Cristo. Ele se recusa a trabalhar no “Céu” – ou as colônias – e cai da graça para o Inferno – a Terra – para procurar seu Criador. Ou seria seu Pai? Se olharmos sob o prisma pai e filho, inclusive com o tempo de vida pré-determinado e também os sacrifícios e a chaga representada pelo prego que atravessa em sua mão quando ela começa a parar de funcionar, teremos uma figura messiânica, alguém que queria levar seu povo para uma espécie de Terra Prometida, ou Salvação em que a escravidão acabaria, assim como – e especialmente – a vida limitada artificialmente.

E, finalmente, há a questão que foi mais fortemente abordada nas versões posteriores do filme mas que também está presente aqui para quem souber procurar: afinal Deckard é ou não um replicante? Independente da intenção de Ridley Scott ou dos roteiristas Hampton Fancher e David Webb Peoples à época do filme, há três momentos em que essa questão é trazido à tona, criando uma muito bem-vinda ambivalência. O primeiro deles é quando vemos, mais de uma vez, o apartamento de Deckard tomado de fotografias antigas em preto-e-branco depois de aprendermos que os implantes de memórias fazem parte dos planos de Tyrell de criar replicantes mais humanos. Notem que são fotografias das mais variadas e usando tecnologia muito anterior ao que seria razoável supor que os pais ou demais antepassados de Deckard teriam. Além disso, vemos Rachael perguntar ao policial se ele alguma vez já teria passado no teste Voight-Kampff e ele não responde. Finalmente, a única coisa que Gaff diz para Deckard depois da morte de Batty é que ele fez “o trabalho de um homem”, deixando tanto ele quanto Rachael viverem.

Não interessa a resposta sobre o que exatamente é Deckard. O valioso é a dúvida, e a possibilidade de ele ser um replicante. Perguntas sem respostas e suas implicações são muito mais importantes do que respostas didáticas e definitivas, pois, aqui, elas geram discussões sobre a natureza do Homem. Se Deckard é um replicante, porque Batty não poderia ser humano? Novamente, é a grande questão do que faz um homem ser humano: seu passado, sua vida pregressa ou a percepção (reparem no olhar novamente aqui) que temos desse ser?

Permeando toda a projeção, há a inusitada e marcante trilha sonora de Vangelis, elemento unificador que não poderia encerrar a crítica sem comentar. Cobiçada ao extremo por não ter sido lançada em disco junto com o lançamento do filme, algo que emprestou uma camada quase mítica à composição, o trabalho de Vangelis, aqui, reúne o clássico com o futurista, o barroco com o sintetizador, por assim dizer, formando uma obra antitética que caracteriza e comenta com perfeição as imagens de Scott e seu futuro/passado distópico. Essa trilha é uma daquelas que acompanha o espectador mesmo depois de os créditos subirem, sendo ricamente populada por alguns vocais de Demis Roussos e o saxofone de Dick Morrissey em Love Theme, além de Memories of Green, que Scott pinçou do álbum See You Later do próprio Vangelis. E, lidando com a mescla multicultural presente no filme, não podemos esquecer da trilha de ambientação do grupo de música instrumental japonesa Nipponia que perpassa diversas sequências na tumultuada Los Angeles distópica.

Se existe um problema de verdade em Blade Runner em suas versões originais, ele reside no epílogo em que vemos Deckard e Rachael – em uma tomada aérea literalmente emprestada de O Iluminado – fugindo em direção a uma vida a dois em um campo verdejante. Toda a atmosfera pesada, caótica e pessimista construída minuciosamente por Scott vai por água abaixo quando esse momento excessivamente positivo surge do nada, como se fosse um delírio. É quase chocante ver luz natural depois de quase duas horas em uma escuridão fétida e opressiva e, mesmo imaginando que os dois pombinhos tenham apenas algumas horas de uma idílica vida a dois, isso já seria o suficiente para fazer ruir tudo o que veio antes. É como se, ao final de Mad Max (qualquer um dos filmes), Rockatansky encontrasse sua esposa e filho vivos em um paraíso perdido no deserto australiano.

Blade Runner não é um filme fácil de se gostar. Ele não foi feito para ser agradável ou bonito ou para conter personagens com que possamos nos identificar. Ele é, em primeiro lugar, uma experiência visual ímpar que, se o espectador comprar, terá a chance de lidar com questões sem resposta das mais impressionantes, abrindo um leque temático que nem todo mundo percebe em uma primeira sentada. Blade Runner exige observação e um olhar atento para os detalhes para que ele seja absorvido como deveria ser.

Versão Internacional

A versão de Blade Runner para o mercado norte-americano (EUA e Canadá) difere levemente da chamada Versão Internacional, destinada a alguns outros mercados, especialmente o europeu e asiático. Basicamente, as diferenças existentes residem no grau de violência gráfica, com três cenas com mais sangue: as mortes de Tyrell e Pris, além do prego na mão de Batty. Os cortes foram feitos unicamente por questões de classificação etária do filme e são, com exceção dos dedos nos olhos de Tyrell, quase imperceptíveis, aumentando o filme nem em um minuto em relação à versão americana.

Na comparação, as versões são absolutamente equivalentes. Mais ou menos sangue aqui e ali não tem o condão de alterar nem mesmo minimamente a apreciação da história sendo contada. Pessoalmente, diria que a regra do “menos é mais” vale aqui também e ver explicitamente os dedos de Batty sendo enfiados nos olhos de Tyrell é completamente desnecessário, já que a sugestão do que acontece é muito mais aterrorizante.

De toda forma, a Versão Final do filme, lançada em 2007 e supervisionada diretamente por Scott (diferente da Versão do Diretor de 1992, que foi apenas aprovada por ele), incorpora essas cenas levemente mais violentas, o que as torna, para todos os efeitos, oficiais em termos de chancela de Ridley Scott. Seja como for, a Versão Americana e a Versão Internacional são equivalentes, pelo que a avaliação geral no começo da presente crítica é aplicável a ambas.

*Crítica originalmente publicada em 25 de junho de 2017.

Blade Runner, o Caçador de Androides (Blade Runner, EUA/Reino Unido/Hong Kong – 1982)

Direção: Ridley Scott

Roteiro: Hampton Fancher, David Webb Peoples (baseado em romance de Philip K. Dick)

Elenco: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, William Sanderson, Brion James, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin Thompson, John Edward Allen, Hy Pyke

Duração: 116 min. (Versão Americana do Cinema), 117 min. (Versão Internacional do Cinema)