Há uma generalização que a própria obra GOAT me impele a fazer, embora eu as abomine: é uma empresa de dificuldade quase intransponível, diria mesmo impossível, que um filme engendrado pela escrita de três roteiristas consiga desenvolver todas as suas múltiplas ideias com a coesão necessária, entregando um resultado que se sustente de forma plenamente satisfatória. A meu ver, o cerne do problema de GOAT reside precisamente nesta pletora de ideias — arrisco afirmar que, em sua individualidade, todas elas se mostram promissoras — cujo discurso se revela incapaz de se manter sem incorrer em autofagia e contradição ao longo de sua intrincada trama.

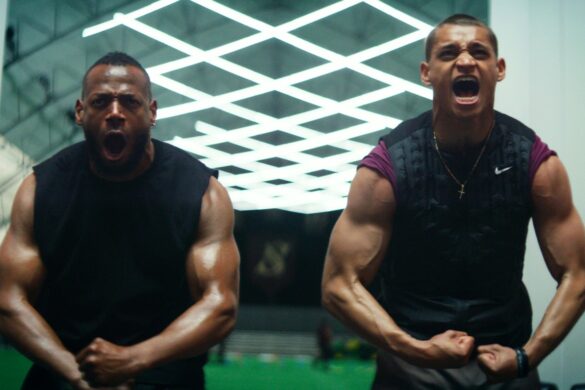

No polo principal do filme, testemunhamos o desenvolvimento de Cameron (Tyriq Withers) – jogador promissor de futebol americano que acaba sofrendo uma lesão e, por isso, passa a ser treinado especialmente pela lenda e ídolo Isaiah (Marlon Wayans) – jornada essa que, embora bem delineada, é incessantemente contestada pela própria estrutura do filme. A obra, a partir disso, se mostra vacilante, incapaz de optar por uma única linha discursiva: não se decide se deve abraçar o misticismo, se é um tratado de realismo cru, ou se sua vocação precípua é a de desmistificar o próprio arquétipo que está construindo. Esta indecisão alcança o seu ápice na conclusão, quando o filme hesita integralmente entre a desconstrução do mito, a dissolução da narrativa ritualística que ele mesmo edificou e a adoção de uma forma mais espiritual ou mística. O que resta, ao cabo, é um produto esteticamente e narrativamente indeciso, um spleen fílmico de notável inconstância – típica de filmes que sempre querem se achar espertinhos demais e, nessa pegada, duvidam ou subestimam a inteligência de nós espectadores.

Sublinho, entretanto, os méritos pontuais, ainda que estes se revelem insuficientes para redimir a má estruturação inerente à trama. As atuações, por exemplo, demonstram vitalidade – Wayans e Julia Fox vão muito bem de modo geral –, e a estética da obra, com a sua paleta de cores e o seu design de produção, evoca de maneira eficaz a nova onda do horror hollywoodiano, infundindo na fotografia uma sugestão futurista que, ao menos a princípio, cativa. Há um ótimo uso dos efeitos especiais que, por mais que lembrem muito clipes de publicidade malfeitos, mostram uma genuína inventividade. Todavia, tais acertos formais não são capazes de compensar a formalidade ética, o discurso e a própria forma fílmica que se manifestam de modo profundamente prejudicial. Ao longo do filme, percebe-se um desenvolvimento narrativo que é escrachado, óbvio, a evidenciar uma obra que se esforça para se autopromover como inteligente e metafórica, exibindo os seus símbolos de forma excessivamente expositiva e bruta. É como se fôssemos incapazes de compreender uma metáfora sobre seitas e obsessões, ao passo de que o filme quer parecer pioneiro nessa análise.

Em suma, o principal defeito de GOAT reside na ausência de sutileza. A sutileza é a elegância do argumento, e o filme falha miseravelmente em tratar a sua própria forma com tal delicadeza. Este escrachamento, mesmo que deliberado e proposital, surte um efeito negativo, pois a obra parece empenhada em demonstrar ao espectador, a todo instante, a sua suposta esperteza e qualidade, incorrendo na presunção de duvidar da capacidade do público de inferir o que, de fato, é completamente óbvio. A utilização da violência como ferramenta justificadora poderia ter sido um recurso potente, entretanto se revela genérica, inserida em um rol de clichês do terror contemporâneo: a atmosfera que oscila entre o real e o irreal, o uso de jumpscares oníricos e a exploração de metáforas e simbolismos na construção da narrativa — artifícios já amplamente utilizados por cineastas como Ari Aster e Robert Eggers e que já se tornaram lugar-comum no movimento hodierno. O terror atual já explora a sexualidade, o erótico e a violência; a GOAT faltou a mão de um artífice que soubesse refinar e sofisticar tais elementos. Em sua rusticidade, o filme se torna óbvio demais em sua própria tentativa de inovação.

A despeito da interessante relação entre a mise-en-scène e o estado narrativo, materializada no uso de uma paleta de cores característica, este recurso serve apenas para endossar a pretensão de um filme que anseia por ser percebido como sofisticado, inteligente e bem-feito. Utiliza-se da decupagem e da câmera meticulosamente focada para expor o óbvio e instigar a noção de divindade através de uma trilha sonora pomposa, mas tudo isso é, ouso repetir, óbvio. A obra não consegue ser sutil, e não poderia sê-lo, dado que a confusão de ideias entre os três roteiristas é patente. Essa confusão leva o filme a ter que se escrachar, a se evidenciar de modo forçoso e contínuo, a fim de obter algum resultado que, reitero, não se mostra tragável, visto que a narrativa se desdobra em permanente contradição.

Assumo que, ao sair da sala de exibição, gostei do desfecho do filme, reconhecendo que ele, a princípio, resolve uma parte significativa dos problemas acumulados. No entanto, esse acerto não é suficiente para apagar a memória das ideias que o precederam, que se mostraram mal elaboradas e insuficientemente desenvolvidas. O final, por mais inesperado que seja — e não se pode acusar GOAT de ser previsível —, surpreendeu-me justamente porque eu esperava o desfecho óbvio, aquele que, no mínimo, não contrariaria a lógica interna estabelecida até então. O que assistimos, porém, é a um desfecho que contradiz o discurso do filme em sua totalidade, e, para agravar, a última cena, intensifica essa contradição a um nível ainda mais agudo.

Existe uma tentativa, ainda que difícil de precisar devido à profusão de ideias soltas, de forjar um autodiscurso de desconstrução, uma denúncia às elites e ao pensamento oligárquico, que se manifesta na mística de uma seita. Esta abordagem me remete, inevitavelmente, a De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, clara referência para a direção de Tipping. No entanto, onde Kubrick ostentava a sofisticação de um mestre, GOAT exibe uma falta gritante de leveza e intenção clara. Por mais que o filme se julgue esperto, ele insiste em alardear essa esperteza de modo ininterrupto e covarde. É um filme que o espectador menos atento, o público cotidiano, provavelmente aclamará como inteligente, sem perceber que essa inteligência lhe foi imposta da maneira mais óbvia, ridícula e expositiva possível, na vã esperança de que o mito seja tudo. Mas GOAT falha em sua tentativa de mitopoese, pois lhe falta o essencial: a sutileza para construir uma grande verdade a partir de um grande nada.

GOAT (Him) – EUA, 2025

Direção: Justin Tipping

Roteiro: Skip Bronkie, Zack Akers, Justin Tipping

Elenco: Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker, Tierra Whack, Don Benjamin, Jim Jefferies, GiGi Erneta, Bryce Dylan, Jermaine Washington.

Duração: 96 min.