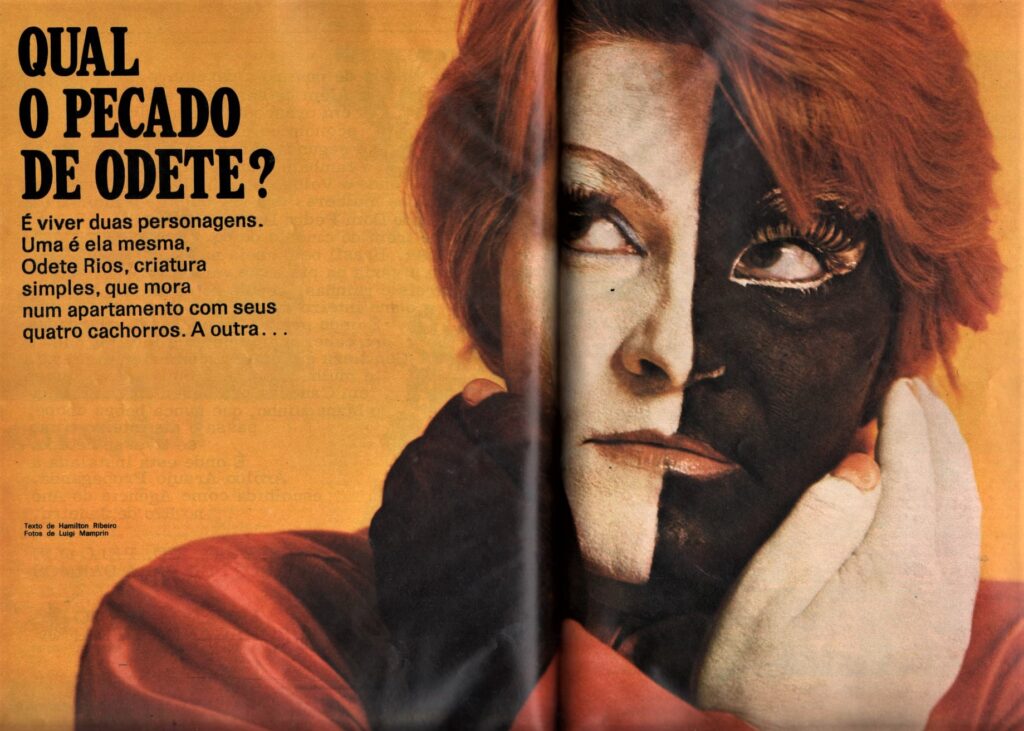

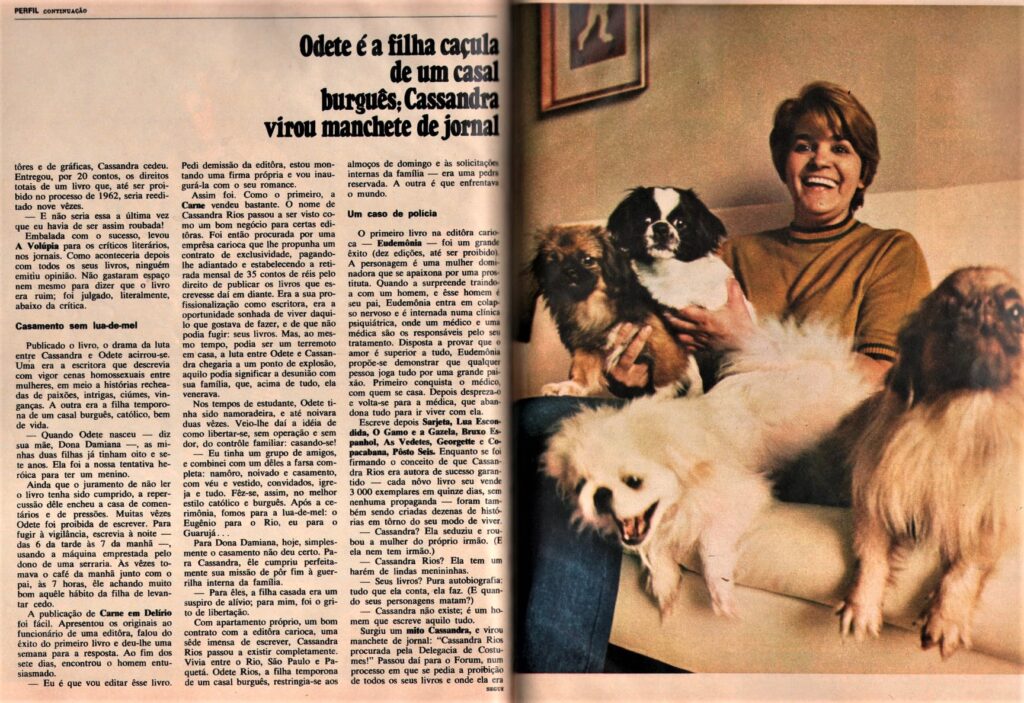

Cassandra Rios, nome literário de Odette Pérez Rios, foi sistematicamente excluída da história literária brasileira por três frentes simultâneas: o Estado, o mercado editorial e os circuitos de crítica. Nascida em São Paulo, no bairro de Perdizes, em 3 de outubro de 1932, filha dos imigrantes espanhóis Graciano Fernández Ríos e Damiana Pérez Rios, ela cresceu em uma casa marcada por debates políticos e literários. O pai, leitor dedicado e simpatizante do anarquismo, mantinha uma biblioteca pessoal que incluía obras censuradas e proibidas, o que influenciou diretamente a formação cultural da escritora.

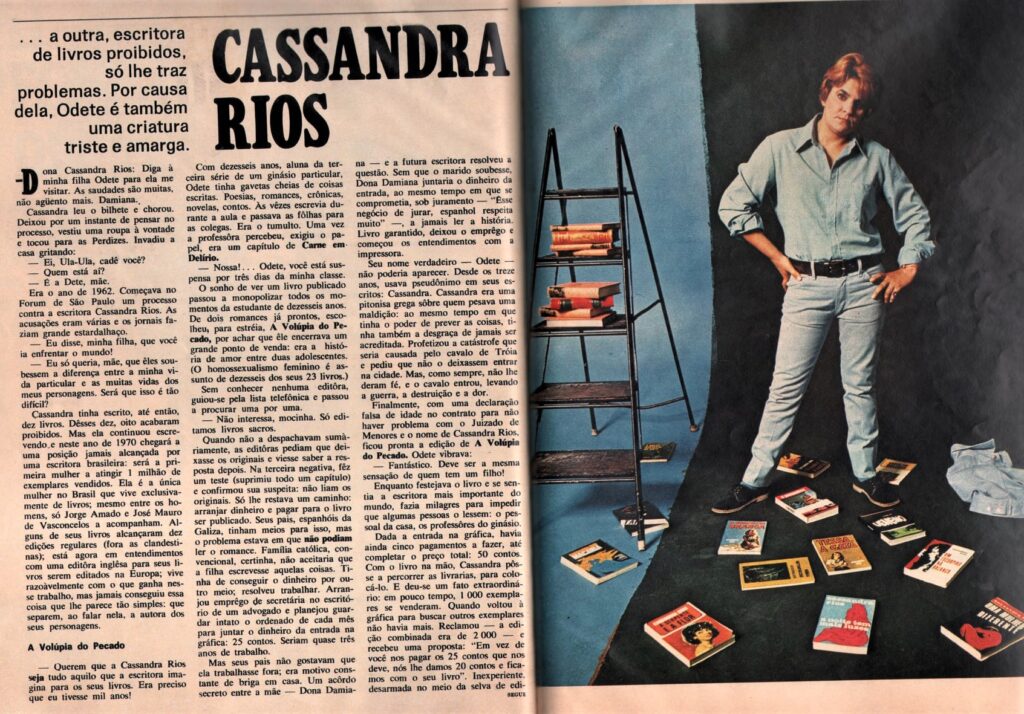

Aos 16 anos, Cassandra publicou seu primeiro romance, A Volúpia do Pecado (1948), a primeira obra homoerótica feminina da nossa literatura. A obra foi reeditada nove vezes até ser censurada em 1962 sob acusação de afrontar os “valores familiares”. Esse livro inaugurou uma trajetória de ruptura, desejo e barreira editorial que atravessaria os 72 títulos que a autora publicou entre 1948 e o início dos anos 1980, número confirmado por pesquisa de Kyara Vieira (UFERSA, 2022), que revisa e corrige as contagens anteriores, geralmente limitadas a 50 ou 59 obras. Dessas 72 publicações, 36 foram censuradas oficialmente pela ditadura militar, conforme registros do DOPS e do Arquivo Nacional. Em 1976, por exemplo, 14 livros foram vetados em um intervalo de apenas seis meses, evento que levou Cassandra à falência e à paralisação temporária de sua atividade editorial. O Decreto-Lei nº 1.077, implementado em 1970, permitia a apreensão prévia de livros considerados ofensivos à moral pública, e foi o principal instrumento legal utilizado para silenciar sua obra. No entanto, as proibições não impediram o consumo: A Lua Escondida (1952) é registrada como uma das obras mais solicitadas pela Biblioteca do Exército Brasileiro, o que evidencia a ambiguidade institucional em relação à autora.

Revista Realidade, março de 1970.

Ao longo de sua produção, Cassandra abordou temas que raramente apareciam na literatura brasileira da época. Seus livros falam sobre emoções e relações que fogem das normas sociais comuns, dor emocional, erotismo como linguagem política e ambientes sociais que marginalizavam a diversidade sexual e afetiva, e podemos ver isso de maneira muito viva em seus enredos, como veremos logo a seguir. O romance Eudemônia (1949) narra o internamento psiquiátrico da milionária Eudemônia Forbes, uma mulher lésbica que, após um episódio de ciúmes envolvendo sua companheira Mila, é enviada a uma clínica onde desenvolve um relacionamento afetivo com a médica Méltsia. A obra expõe a patologização da homossexualidade feminina e os mecanismos de repressão institucional. Copacabana Posto 6 – A Madrasta (1956) é ambientado no universo das frequentadoras da Galeria Alaska, em Copacabana, sugerindo a existência de redes lésbicas invisíveis no Rio de Janeiro. A protagonista Laura vive um conflito entre sua identidade homoafetiva e os padrões familiares impostos, revelando espaços urbanos de sociabilidade lésbica e resistência afetiva.

As Traças (1975) tematiza a impossibilidade de realização afetiva como estrutura narrativa. A protagonista Andréa, uma adolescente em processo de descoberta sexual, se apaixona por sua professora, Berenice, e vive uma relação marcada por ambiguidade, obsessão e abandono. A obra denuncia o sofrimento psíquico imposto às mulheres lésbicas em uma sociedade heteronormativa, e é considerada uma das mais viscerais da autora. A Santa Vaca (1978) foi escrita como resposta direta à censura institucional. Cassandra declarou que a obra nasceu “de raiva”, após sucessivas proibições. O romance escancara o erotismo como provocação política, narrando as fantasias de uma jovem considerada exemplar pela sociedade. A obra ironiza o moralismo da censura e reivindica o direito da mulher de narrar o próprio desejo. Eu Sou uma Lésbica (1981), publicado inicialmente como folhetim na revista Status em 1980, apresenta a trajetória de Flávia, uma mulher que revisita suas memórias desde a infância para narrar sua autodescoberta lésbica. A obra aborda temas como desejo precoce, violência simbólica, rejeição social e afirmação identitária. Com linguagem direta e confessional, o romance se tornou um dos mais emblemáticos da autora.

Cassandra Rios e alguns de seus livros.

Os finais trágicos de suas obra são uma característica recorrente e, segundo algumas análises, não funcionam como punição moralista, mas como estrutura crítica. Dissertações como a de Francisca Aline Cordeiro da Silva (UFC, 2024) e estudos de Danielly Mezzari (UFSC, 2023) mostram que o fracasso emocional em seus romances representa a denúncia de uma sociedade que não admite a existência plena de sujeitos dissidentes. No episódio Em Busca de um Final Feliz, do podcast Rádio Novelo Apresenta (3 de julho de 2025), temos uma análise um pouco diferente disso. É exposto um olhar para a obra de Cassandra em termos editoriais e levanta-se até a possibilidade de questões não totalmente resolvidas com a própria homossexualidade da autora. Chama também a atenção o fato de Rios ter ficado nas sombras após o fim da ditadura empresarial-militar e o crescimento progressivo (leia-se: “saída do armário“) do movimento LGBTQIAPN+ no país (lembrando que a autora morreu em 2002).

Para escapar da censura, Cassandra passou a utilizar o pseudônimo masculino Oliver Rivers, com o qual publicou obras de teor semelhante sem sofrer interdições. Estudos como os de Talita Ferreira Gomes da Silva (UFJF, 2022) mostram que a perseguição não se dava exclusivamente pelo conteúdo, mas pela identidade da autora. O nome feminino na capa tornava o livro um alvo. Essa estratégia revela o caráter profundamente misógino da censura literária no Brasil dos anos 1970. Apesar de ser a autora mais censurada da ditadura, Cassandra não foi convidada a assinar o Manifesto dos Mil, documento de repúdio à censura lançado em 1977 por intelectuais como Jorge Amado, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Sua exclusão do manifesto escancara o preconceito estético e moral contra sua literatura, que transitava entre o erotismo, o kitsch e o folhetim, alcançando leitores em bancas e não em livrarias universitárias.

Durante os anos 2000, sua obra começou a ser recuperada minimamente por iniciativas acadêmicas e documentais. O filme Cassandra Rios – A Safo de Perdizes, dirigido por Hanna Korich (2013), reuniu depoimentos, capas originais e arquivo pessoal da autora. A Biblioteca Pública do Paraná organizou os especiais A Volúpia da Escrita e Prateleira 4, apresentando edições raras e registrando que alguns de seus livros alcançaram tiragens superiores a 300 mil exemplares, segundo o jornal O Pasquim. Pesquisadores como Rodolfo Londero (UEL) e Adriane Piovezan (UFPR) passaram a integrar a autora ao debate acadêmico sobre gênero, forma e mercado. Além da ficção, Cassandra escreveu duas autobiografias: Cassandra Rios, 21 anos (1970) e Mezzamaro, Flores e Cassis (2000), nas quais documenta perseguições, exclusão editorial, conflitos familiares e o abandono por colegas escritores. Esses textos funcionam como crônicas de uma carreira literária marcada por enfrentamento, vulnerabilidade e resistência.

Atualmente, a obra de Cassandra Rios é estudada como literatura de insurgência afetiva e política. Seu erotismo não é provocação gratuita; é denúncia formal. O fracasso narrativo revela a violência estrutural sofrida por suas personagens. O uso da repetição trágica, os monólogos interiores e os espaços desviantes transformam seus romances em provas dos limites impostos à dissidência no Brasil do século XX. Conhecer, revisitar e revalidar sua obra é reconhecer que o apagamento não se deu por acaso, mas como consequência de uma política ativa de silenciamento cultural.